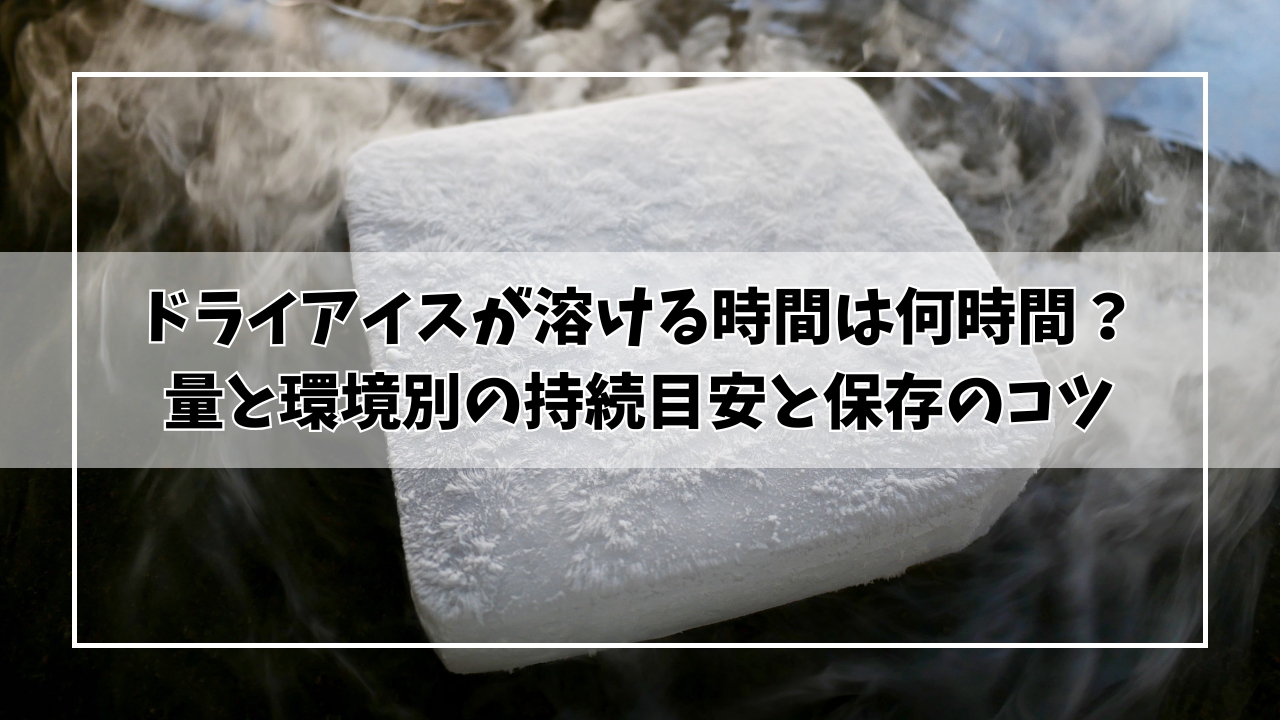

ドライアイスを買ったときに「どのくらいでなくなるの?」と気になったことはありませんか。

実は、ドライアイスは普通の氷のように水になるのではなく、気体へと変わる「昇華」という現象を起こします。

そのため、なくなるまでの時間は量や保存環境によって大きく異なります。

この記事では、常温・冷凍庫・発泡スチロールなど環境別の持続時間や、量による違いを一覧でわかりやすく解説。

さらに、ドライアイスを安全に長持ちさせる保存方法や、使い終わった後の正しい処理方法についても紹介します。

購入前に目安時間を知っておけば、食品の保冷やイベント利用でも安心です。

ぜひ最後まで読んで、ドライアイスを賢く活用するヒントにしてください。

ドライアイスが溶ける時間の基本知識

ここでは、ドライアイスがどのくらいの時間でなくなるのかを、仕組みと一緒に整理していきます。

普通の氷と違う性質を持つため、「思ったより早くなくなった」と驚く人も多いんですよ。

まずは基本的な特徴から確認してみましょう。

なぜ「溶ける」ではなく「昇華」と言うのか

ドライアイスは二酸化炭素を固めたものです。

温度が上がると液体にならず、すぐに気体へと変化します。

この現象を昇華(しょうか)と呼びます。

そのため「ドライアイスが溶ける」という表現は、正しくは「昇華して消える」という意味になります。

水のように床を濡らさないのは、この性質のおかげです。

少量から大量までの溶ける時間の目安一覧

ドライアイスの昇華スピードは量によっても変わります。

ただし、必ずしも比例して長持ちするわけではありません。

以下は常温(20〜25℃)に置いたときのおおよその目安です。

| 量 | 目安時間 | 特徴 |

|---|---|---|

| 100g | 30分〜1時間 | 少量のためすぐ気体化 |

| 500g | 2〜3時間 | 食品保冷でよく使われる量 |

| 1kg | 4〜6時間 | 大きいが2倍以上は長持ちしない |

量が増えると長く持つものの、単純に2倍・3倍にはならないのがポイントです。

温度・湿度・風など環境による影響

同じ量のドライアイスでも、環境によって持続時間は大きく変わります。

特に直射日光や風通しの良い場所では、かなり早くなくなってしまいます。

逆に断熱材のある容器に入れると、時間を延ばすことができます。

つまり、ドライアイスの溶ける時間は「量 × 環境」で決まると考えるとわかりやすいです。

保存環境による持続時間の違い

同じ量のドライアイスでも、どこに置くかによって持続時間は大きく変わります。

ここでは、代表的な保存環境ごとの違いを比較してみましょう。

「冷凍庫ならずっと持つのでは?」と思う方もいるかもしれませんが、意外な落とし穴があります。

常温と冷凍庫での持続時間の比較

常温と冷凍庫では温度差があるため、持続時間も変わります。

ただし、冷凍庫の中は空気が循環しているため、必ずしも長持ちするとは限りません。

| 環境 | 500gの目安時間 | 特徴 |

|---|---|---|

| 常温(20〜25℃) | 2〜3時間 | 室温や風で変化しやすい |

| 家庭用冷凍庫(-18℃程度) | 4〜6時間 | 空気の流れで早く昇華することもある |

冷凍庫に入れても「完全に保存できる」わけではないという点を覚えておきましょう。

発泡スチロール容器の断熱効果

ドライアイスを長く持たせたいなら、発泡スチロール容器が定番です。

断熱性が高いため、常温や冷凍庫よりも持続時間が延びます。

| 容器 | 500gの目安時間 | 特徴 |

|---|---|---|

| 発泡スチロール容器 | 8〜15時間 | 断熱効果で長時間保存可能 |

| 発泡+新聞紙やタオル | 10〜24時間 | さらに断熱性がアップ |

食品やギフト輸送に使われるのは、この断熱性能の高さが理由です。

新聞紙やタオルを使った延長方法

発泡スチロール容器に加えて、新聞紙やタオルで包むとさらに効果的です。

これは二重に断熱層を作ることで、外気の影響を減らせるからです。

「発泡+新聞紙」は手軽でコスパも良い保存方法なので、家庭でもすぐに試せます。

量と形状が持続時間に与える影響

ドライアイスは「量が多いほど長持ちする」と思われがちですが、実際にはもう少し複雑です。

ここでは、塊の大きさや形状による違いを整理してみましょう。

大きな塊と小さな粒の違い

同じ重さでも、大きな塊と小さな粒では昇華のスピードが変わります。

小さな粒は表面積が大きいため、空気と触れる部分が増え、早くなくなってしまいます。

一方、大きな塊は外側から少しずつ昇華するため、比較的長持ちします。

| 形状 | 特徴 | 持続時間の傾向 |

|---|---|---|

| 粒状(ペレットタイプ) | 表面積が大きい | 早く昇華する |

| ブロック状 | 外側から徐々に昇華 | 比較的長持ち |

用途に合わせて「粒」か「塊」を選ぶことが大切です。

表面積と昇華スピードの関係

ドライアイスが昇華するのは「表面から」です。

そのため、表面積が大きいほどスピードも速くなります。

これは氷が細かく砕けていると早く溶けるのと同じイメージですね。

表面積が広い=昇華が早いと覚えておくとシンプルです。

業務用で大量に使う場合の注意点

業務用で1kg以上をまとめて使うケースもあります。

大きな塊をまとめて入れておくと、互いに冷やし合う効果が生まれ、多少長持ちします。

ただし、量が増えても「比例して長くなるわけではない」ことに注意してください。

大量でも時間が無限に延びるわけではないという点を押さえておきましょう。

ドライアイスを長持ちさせる保存のコツ

ドライアイスはどう保存するかで持続時間が大きく変わります。

ここでは、家庭でもできる工夫から持ち運びのコツまで、具体的に紹介します。

「ちょっとした工夫」で時間を2倍近く伸ばすこともできるんですよ。

避けるべき環境(直射日光・風通しなど)

ドライアイスは外気に触れると早くなくなってしまいます。

特に直射日光や風通しの良い場所は避けるべき環境です。

屋外に放置すると、思った以上に短時間で昇華してしまいます。

おすすめの保存組み合わせ(発泡+新聞紙+冷暗所)

もっとも手軽で効果的なのは、発泡スチロール容器に入れて新聞紙で包む方法です。

さらに冷暗所に置けば、昇華のスピードをかなり抑えることができます。

| 保存方法 | 持続時間の目安(500g) | ポイント |

|---|---|---|

| 発泡スチロールのみ | 8〜15時間 | 断熱効果がある |

| 発泡+新聞紙やタオル | 10〜24時間 | さらに断熱性が高まる |

| 発泡+新聞紙+冷暗所 | 15〜24時間以上 | 最も効率的に長持ちする |

「発泡+新聞紙+冷暗所」の組み合わせが最強の保存方法と覚えておきましょう。

持ち運び時に役立つ工夫

外出先にドライアイスを持っていく場合もありますよね。

このときは保冷バッグ+新聞紙+少量ずつ分けて入れるのが効果的です。

まとめて入れるよりも分けて入れたほうが、バッグを開けても全部が一気に昇華しにくくなります。

こまめに取り出せる形で持ち運ぶのがコツです。

ドライアイスの正しい処理方法

使い終わったドライアイスは、普通のごみのように捨てることはできません。

ここでは、安全で正しい処理方法を紹介します。

家庭でできるシンプルな方法を知っておくと安心です。

自然昇華させるシンプルな方法

もっとも基本的なのは容器に入れたまま放置する方法です。

発泡スチロールや保冷ボックスに入れておけば、数時間で自然になくなります。

このとき子どもが触らない場所に置くことが重要です。

水を使った安全な処理の仕方

早く処理したい場合は、水を張った容器に入れるのが効果的です。

白い煙がモクモクと出ながら、短時間で昇華します。

ただし、必ず換気を十分に確保するようにしてください。

| 処理方法 | 特徴 | 注意点 |

|---|---|---|

| 容器で自然放置 | 最も安全で手間がない | 子どもの手の届かない場所に置く |

| 水に入れる | 短時間で昇華できる | 室内は必ず換気する |

処理後に気をつけたい生活上の注意点

ドライアイスがなくなった後の容器は、そのまま食品や他の物を入れる前に乾燥させましょう。

特に水を使った場合は、水滴や冷気で周囲が濡れていないか確認してください。

「安全に昇華させる」ことが処理の基本です。

まとめ!ドライアイスの溶ける時間と賢い活用法

ここまで、ドライアイスの溶ける時間や保存のコツ、安全な取り扱いについて見てきました。

最後に、重要なポイントを整理しておきましょう。

これを押さえておけば、日常でも安心してドライアイスを使えます。

環境と量で変わる溶ける時間の整理

ドライアイスは「溶ける」というより昇華して気体になるのが特徴です。

常温で100gなら30分〜1時間、500gで2〜3時間、1kgで4〜6時間が目安です。

発泡スチロール容器や新聞紙を組み合わせれば、持続時間を2倍近く延ばすことも可能です。

| 条件 | 500gの目安時間 |

|---|---|

| 常温 | 2〜3時間 |

| 冷凍庫 | 4〜6時間 |

| 発泡スチロール容器 | 8〜15時間 |

| 発泡+新聞紙 | 10〜24時間 |

「量×環境」で溶ける時間が決まると覚えておくと便利です。

安全に長持ちさせるための実践ポイント

取り扱い時は素手で触らない・密閉しない・換気をするの3点が必須です。

保存する場合は、発泡スチロール容器+新聞紙+冷暗所の組み合わせが最も効果的です。

処理するときは自然昇華か水に入れて換気しながら行うのが安全です。

「安全に扱い、賢く保存する」ことがドライアイス活用のカギだと言えます。

コメント