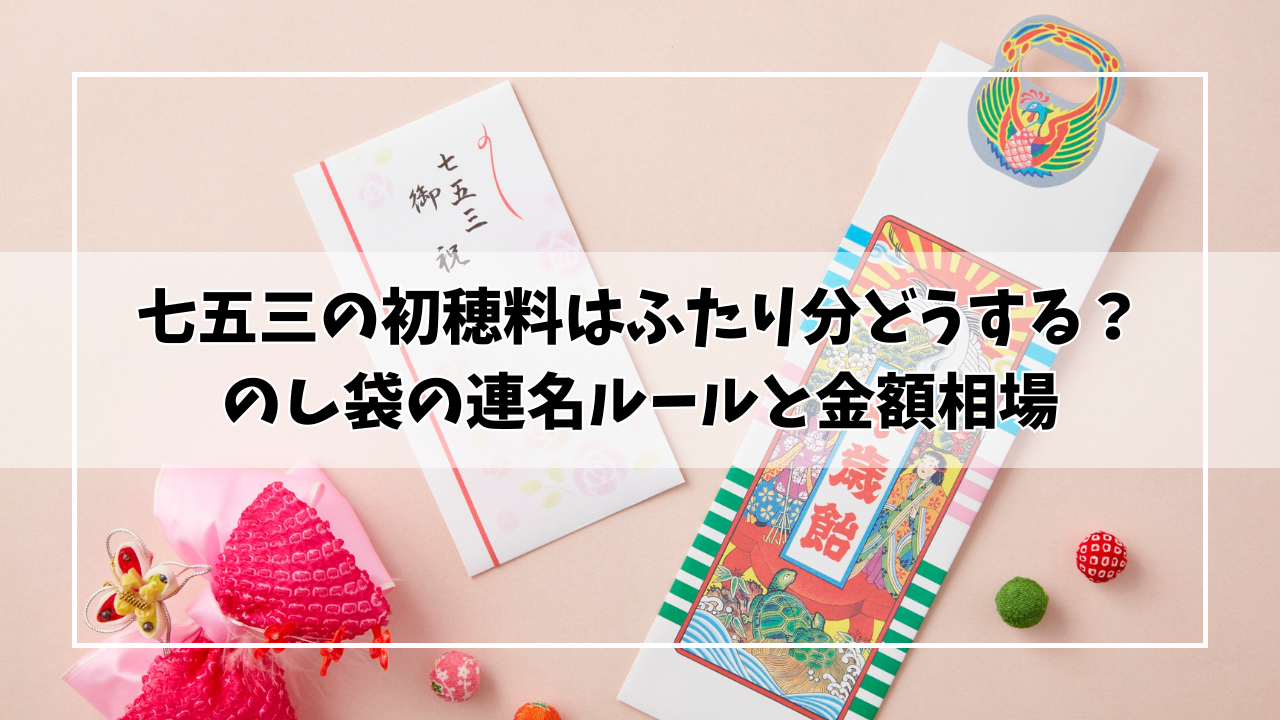

七五三のお参りを控え、「初穂料をどう書けばいいの?」と迷うママパパも多いですよね。

特に、ごきょうだいふたりで同時にご祈祷を受ける場合は「連名でいいのか?」「金額はどう計算するのか?」と悩みがちです。

この記事では、七五三で必要な初穂料の意味から、ひとり・ふたり分の金額相場、のし袋の選び方と正しい書き方、さらには神社での渡し方までを分かりやすく解説します。

連名でまとめて書く場合のルールや、のし袋を分けるときの違いも具体例付きで紹介しているので、初めての方でも安心です。

これを読めば、ふたり分の初穂料をスムーズに準備でき、当日も落ち着いて七五三を迎えることができます。

七五三で必要な『初穂料』とは?

七五三で必要になる「初穂料」は、普段あまり耳にしない言葉なので戸惑う方も多いですよね。

まずは、この「初穂料」がどんな意味を持ち、なぜ七五三で納める必要があるのかを整理していきましょう。

初穂料の意味と由来

初穂料(はつほりょう)とは、神社でご祈祷を受けるときに神様へ感謝の気持ちを込めてお供えするお金のことです。

昔はその年に初めて収穫したお米や農作物をお供えしていました。

やがて時代が変わり、現金を「初穂料」として納める形が一般的になりました。

つまり、初穂料は単なる「祈祷料」ではなく、神様への感謝と子どもの成長を願う大切なお供え物という意味を持っています。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 呼び名 | 初穂料(はつほりょう) |

| 由来 | 初物の農作物を神様へ奉納したこと |

| 現在の形 | 現金をのし袋に入れて納める |

| 用途 | 七五三・お宮参り・安産祈願など |

七五三で初穂料を納める理由

七五三は、3歳・5歳・7歳の節目に子どもの成長を神様に感謝し、今後の健やかな成長を祈る行事です。

その際に神社でご祈祷を受けるとき、初穂料を納めて祈願をお願いするのが一般的です。

「金額」ではなく「気持ち」を納めるという意識を持つと分かりやすいでしょう。

お金の額にとらわれすぎず、神様に感謝を込めて丁寧に準備することが大切です。

七五三の初穂料の金額相場

七五三の準備で一番気になるのが「初穂料はいくら包めばいいの?」という金額の目安です。

神社によって金額設定が異なる場合もあるので、相場を把握したうえで、参拝先の神社に確認しておくと安心です。

ひとり分の相場はいくら?

一般的に、七五三の初穂料の相場は5,000円〜10,000円です。

多くの神社では「お気持ちで」と案内されていますが、5,000円から始まり、祈祷内容や授与品(お守りや記念品)の有無によって金額が変わることがあります。

迷ったら5,000円を基準に考えると安心です。

| 人数 | 相場金額 |

|---|---|

| 子ども1人 | 5,000円〜10,000円 |

| 子ども2人 | 10,000円〜20,000円 |

| 子ども3人 | 15,000円〜30,000円 |

ふたり・三人の場合の目安と注意点

ごきょうだいで一緒に七五三を受ける場合は、基本的に人数分を用意します。

例えば、5,000円を基準にすれば、ふたりで10,000円、三人で15,000円という計算です。

ただし、神社によっては「兄弟割引」のような形で二人目以降の祈祷料を少し下げている場合もあります。

公式サイトに記載がない場合でも、社務所に問い合わせると丁寧に教えてもらえるので、不安があれば事前に確認しておきましょう。

また、連名でまとめて包むか、個別に包むかによって、のし袋の書き方も変わる点に注意してください。

初穂料ののし袋の選び方と基本ルール

七五三の初穂料は、裸のままではなくのし袋に入れて納めます。

普段あまり使う機会がないため、どの種類を選べばいいか迷う方も多いですが、いくつかの基本ルールを押さえておけば安心です。

水引・デザインの正しい選び方

初穂料を入れるのし袋は、紅白または金銀の「蝶結び」が基本です。

蝶結びには「何度あってもよいお祝い」という意味があるため、七五三やお宮参りなどの子どもの行事にふさわしいとされています。

一方、結婚式で使われる「あわじ結び」や「結び切り」は「一度きりのお祝い」に用いられるため、七五三では使いません。

| 水引の種類 | 意味 | 使用シーン |

|---|---|---|

| 蝶結び | 何度繰り返しても良いこと | 七五三・お宮参り・出産祝い |

| あわじ結び | 固く結ばれる(繰り返さない) | 結婚祝い |

| 結び切り | 一度きり | 結婚祝い・弔事 |

中袋・上包みの役割と使い方

のし袋は大きく分けて「上包み」と「中袋」の2つの部分からできています。

上包みは外側の袋で、水引が印刷または取り付けられています。

上段には「初穂料」または「御初穂料」、下段にはお子さまの名前を書くのが基本です。

中袋はお金を入れるための袋で、表には金額を旧字体(例:伍阡円、壱萬円)で書き、裏には住所と名前を記載します。

ボールペンやサインペンは使用せず、筆ペン(濃墨)で書くのがマナーです。

初穂料ののし袋の書き方(ひとりの場合)

まずは、お子さまがひとりの場合の初穂料の書き方を確認しておきましょう。

のし袋には「表書き」と「中袋」があり、それぞれに決まったルールがあります。

ここを押さえておけば、ふたり分の連名を書くときも応用できます。

表書きの基本(上段と下段の書き方)

のし袋の表には、中央に水引があります。

水引の上段には「初穂料」または「御初穂料」と書きます。

水引の下段には祈祷を受けるお子さまのフルネームを書きましょう。

名前は「初穂料」という文字よりやや小さめに書くとバランスが良く見えます。

書くときは、毛筆や筆ペンを使い、濃い墨で丁寧に書くのがマナーです。

| 位置 | 書く内容 |

|---|---|

| 上段 | 初穂料 または 御初穂料 |

| 下段 | お子さまのフルネーム |

中袋の金額・住所・名前の書き方

中袋の表面には金額を書きます。

このとき、数字は大字(旧字体)を使い、例えば「5,000円」なら「金伍阡円」、「10,000円」なら「金壱萬円」と記載します。

裏面には住所と差出人の名前を書きます。

これは、神社側が控えを整理するときに必要な情報になるため、省略しないようにしましょう。

名前は両親どちらかのフルネームでOKです。

ふたり分の初穂料の書き方と包み方

ごきょうだいで一緒に七五三をする場合、初穂料を連名でまとめるのか、ひとりずつ分けるのか迷う方も多いですよね。

ここでは、ふたり分を包む際の具体的な書き方とマナーを整理していきます。

連名で書く場合の正しいルール

ひとつののし袋にふたり分をまとめるときは、表書き上段に「初穂料」、下段にふたりの名前を並べて書くのが基本です。

書く順番は右から年長の子、左に年少の子を配置します。

フルネームで書くとより丁寧で、誰の祈祷料なのかが分かりやすくなります。

| 書き方 | 例 |

|---|---|

| 上段 | 初穂料 |

| 下段 | 鈴木 太郎 鈴木 花子 |

| 中袋 表 | 金 壱萬円(例:5,000円×2人分) |

| 中袋 裏 | 住所・代表者名(親のフルネーム) |

のし袋を分ける場合との違い

もちろん、ひとりひとりに分けてのし袋を用意しても問題ありません。

その場合は1袋ずつ「初穂料」と名前を書いて、それぞれに人数分の金額を入れる形になります。

兄弟姉妹の人数が多いときや、親族も一緒に参拝する場合などは分けて渡す方がスムーズなケースもあります。

ふたり分の金額をまとめる時の注意点

ふたり分を1枚ののし袋に入れる場合は、必ず合計金額を書きましょう。

「5,000円×2」とは書かず、「金 壱萬円」とまとめるのが正式です。

また、連名で書くときは、名字を1回だけ書いてから並べてもOKですが、より丁寧にするならフルネームで両方記載がおすすめです。

地域や神社によっては異なるルールがあるため、心配な場合は事前に確認しておくと安心です。

初穂料を渡すタイミングとマナー

初穂料は、ただ準備するだけではなく、渡すタイミングやマナーも大切です。

ここでは、神社での一般的な流れや、お金の入れ方・袱紗(ふくさ)の使い方を解説します。

神社での渡し方の流れ

初穂料は祈祷の前に社務所や受付で渡すのが一般的です。

受付で申込用紙を記入し、初穂料を渡すと祈祷の手続きが始まります。

ただし、神社によっては祈祷のあとに納める場合もあるため、受付で指示を受けたらそれに従いましょう。

渡す際には「よろしくお願いします」「どうぞお納めください」と一言添えると丁寧です。

| タイミング | 対応 |

|---|---|

| 祈祷前 | 受付で渡す(一般的) |

| 祈祷後 | 神社の案内に従う |

| 不明な場合 | 受付で確認する |

お札の入れ方・袱紗の使い方

中袋に入れるお札は肖像が表・上向きになるように揃えましょう。

これはお祝い事における基本のマナーで、逆向きにすると香典の形になってしまうため注意が必要です。

また、できれば新札を用意するとより丁寧ですが、必須ではありません。

のし袋はそのまま手渡すのではなく、袱紗(ふくさ)に包んで持参しましょう。

慶事用には赤・ピンク・オレンジなどの暖色系や紫が適しています。

渡すときは袱紗からのし袋を出し、相手に表面が向くように差し出します。

コメント